亚极光区极化流(Subauroral Polarization Stream, SAPS)是存在于地球亚极光区(极光卵赤道侧)的高速等离子体流动,是磁层-电离层系统耦合作用的主要表现之一,其活动特征与空间天气扰动(如磁暴、亚暴)密切相关,对航天器轨道、卫星通信等关键领域影响显著。

亚极光极化流(SAPS)的研究始于 20 世纪 70 年代,目前学界对两类 SAPS 的认知呈现 “昏侧研究深入、晨侧探索有限” 的特点:从昏侧 SAPS 来看,作为最早被发现、观测数据最丰富的类型,其研究已形成较为成熟的框架:通过卫星与地面雷达长期观测,学界已明确其主要分布于昏侧至子夜区域,常与中纬度低密度槽(TEC 低值区)相伴生;形成机制上,普遍认为与磁层亚暴期间的场向电流(FACs)及电离层极化电场驱动相关,且在中等强度磁暴(SYM-H<-50 nT)中即可稳定出现;而晨侧 SAPS 的研究则还处于探索阶段:该类型于近几年通过卫星数据被偶然发现,因出现频率低(多伴随超强磁暴),尚缺乏系统性观测数据;对其形成条件、与昏侧 SAPS 的关联、是否依赖中纬度低密度槽等核心问题尚未可知。

近日,中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室王赤院士团队的张佼佼研究员、张清和研究员、博士生赵变龙等人,首次利用子午工程二期部署在吉林龙井、内蒙四子王旗、新疆和静的6部中国双子极光雷达网(CN-DARN)雷达和6部国际SuperDARN雷达共12部高频雷达,成功实现强磁暴期间昏侧与晨侧两类亚极光极化流(SAPS)的同步大范围高时空分辨率观测。

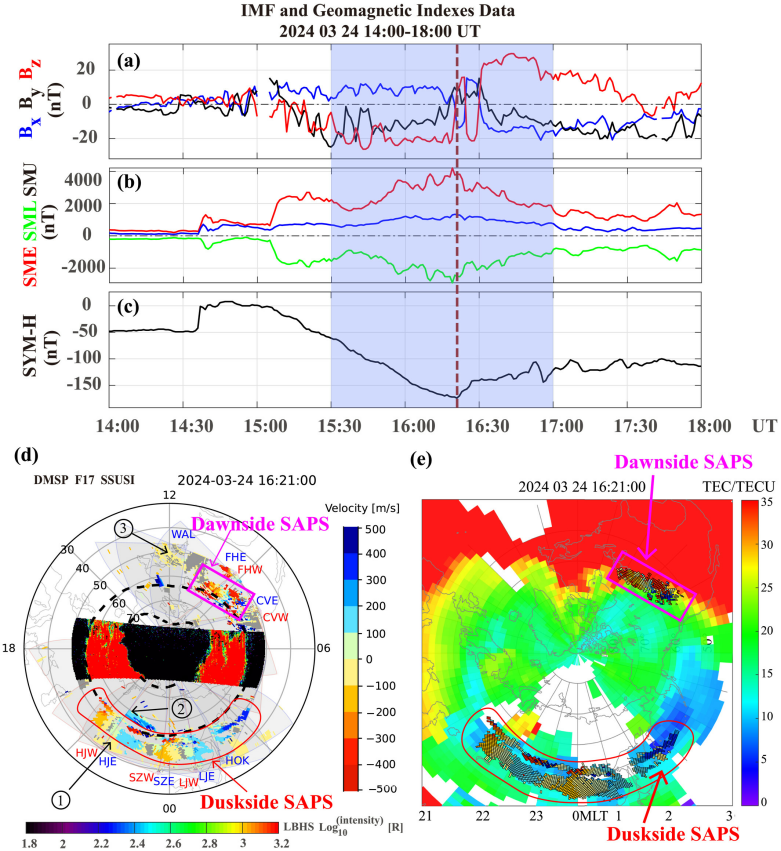

此次研究聚焦 2024 年 3 月 24 日发生的强磁暴事件。数据显示,该磁暴 SYM-H 指数最小值低于 - 170 nT(属强磁暴等级),同时伴随超强亚暴(SME 指数最大值超 4000 nT)。多雷达联合探测揭示:在空间分布上,昏侧 SAPS 呈现 “广覆盖、低TEC” 特点,位于中纬度低密度槽(TEC<10 TECU),延伸约7个磁地方时(MLT:20.5-3.5);而晨侧 SAPS 则分布在TEC 值超 35 TECU的区域,延伸约2个磁地方时(MLT:8-10)。时间演化层面,两类 SAPS“异步出现、长短不一”:昏侧 SAPS在雷达上于15:37 UT(世界时)率先出现,16:40 UT 消失,持续约 1 小时;晨侧 SAPS 则延迟至 16:07 UT 出现,16:30 UT 即消失,持续不足 30 分钟,展现出更短的生命周期,提示其对磁暴强度变化的响应更敏感。值得注意的是,尽管两类SAPS等离子体流方向相反(昏侧西向、晨侧东向),且处于不同的电子密度区域(晨侧SAPS处于电子密度较高的区域),但该事件中两类 SAPS 的流速峰值却大致相当, 均超 1000 m/s。该观测厘清了两类 SAPS 在空间分布、时间演化及形成条件上的关键差异,为探索晨侧SAPS的独特驱动机制提供了新方向。

此次观测的成功,离不开我国自主建设的、探测范围覆盖整个亚洲中高纬度广大区域的子午工程和空间天气野外台站网络支撑。以四子王旗空间天气野外科学观测研究站(位于地磁纬度约 40°,处于亚极光区南缘,是监测极光和亚极光区物理过程的理想站点)为核心,吉林龙井、新疆和静等站点形成的立体观测网络,已成为北半球空间天气观测的重要力量。未来,科研团队将进一步依托该网络,继续深化国际合作,持续不懈探索,推动我国空间天气研究不断迈上新的高度。

该研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等支持,成果发表于国际期刊Geophysical Research Letters。论文第一作者为空间中心和山东大学联合培养的博士生赵变龙,通讯作者为张佼佼研究员和张清和研究员。

论文链接:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2024GL114160

图1.昏侧和晨侧SAPS的同步大范围高时空分辨率观测。

(供稿:天气室)