近日,由国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室的沈芳研究员、冯学尚研究员与中国科技大学申成龙副教授、汪毓明教授合作,首次利用三维数值模拟方法分析了两个慢速日冕物质抛射(CME)之间碰撞后的能量转换。地球物理快报(Geophysical Research Letters)(Volume 40, Issue 8)将以封面文章的形式刊登此项研究成果。该成果同时还被美国地球物理学会(AGU)评选为亮点,将于周刊(Eos)专栏"Research Spotlight"中特别介绍。

申成龙、汪毓明等人利用STEREO观测数据,分析2008年11月的CME碰撞过程首次发现两个慢速日冕物质抛射碰撞后总动能增加,并称之为“超弹性碰撞(super-elastic collision)”,研究结果发表在2012年Nature Physics上。然而,由于该结果的获得是基于STEREO远程成像观测数据并且做了一些比较理想的假设,国内外的一些学者对“超弹性碰撞”现象是否存在尚存怀疑。同时,由于观测的限制,不同能量之间的转化规律仍不清楚。因此,数值模拟的方法能够定量化研究不同能量之间的转化规律,从而为澄清该问题提供了一种有力的工具。

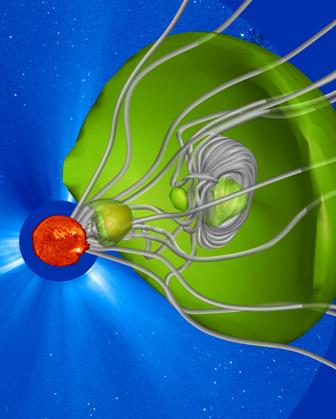

在此学术背景下,沈芳等人利用COIN-TVD MHD区域组合模式及等离子团日冕物质抛射模型模拟了发生在2008年11月2号的两个相互作用的慢速日冕物质抛射事件,通过数值分析日冕物质抛射的动能、磁能、内能及势能变化趋势,并与不发生相互作用的两个慢速日冕物质抛射对照组比较得出:两个日冕物质抛射碰撞后动能比碰撞前增加了3%-4%, 而碰撞过程中增加的动能主要由日冕物质抛射的磁能及内能转化而来。图1为两个日冕物质抛射碰撞开始时的速度及磁力线分布,其中白色线条为磁力线,蓝色球体为太阳表面,橘色与绿色分别代表不同的速度等值面。图2为碰撞组与对照组能量差随时间变化的曲线,其中 , ,  , ,  , ,  和 和 分别代表动能差、磁能差、内能差、势能差和总能量差,从图中可以看出碰撞过程中动能增加而磁能及内能减少。该结论数值再现了申成龙等人从观测中发现的两个慢速日冕物质抛射之间的碰撞过程,对认清灾害性空间天气事件的日冕行星际过程具有重要科学意义。 分别代表动能差、磁能差、内能差、势能差和总能量差,从图中可以看出碰撞过程中动能增加而磁能及内能减少。该结论数值再现了申成龙等人从观测中发现的两个慢速日冕物质抛射之间的碰撞过程,对认清灾害性空间天气事件的日冕行星际过程具有重要科学意义。

该研究得到了国家自然科学基金委、科技部、中国科学院知识创新工程重大项目、国家重点实验室专项基金以及国家海洋局行业专项等基金资助。(原文链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50336/pdf )

图一: 日冕物质抛射碰撞开始时速度及磁力线分布

图二: 碰撞组与对照组能量差

图三:封面图 |