中性风是影响电离层-热大气层系统中物质传输、电流、动量和能量传递的关键因素。强磁暴期间,焦耳加热和高能粒子沉降扩张至中纬度地区,引起中国区域大气环流和中性成分的改变,会导致电离层正暴/负暴的现象。以往研究缺乏对中国区域的细致研究和分析,近些年来子午工程一期和二期的建立和完善,为中国区域精细化研究提供了条件。

近日,空间中心太阳活动与空间天气全国重点实验室空间天气预报中心、空间天气模式中心、电离层与中高层大气研究室团队与芬兰奥卢大学蔡磊教授、克莱姆森大学鲁娴教授等人合作,基于子午二期的自主数据探究2024年母亲节强磁暴期间中国区域中性风的响应,研究中性风对电离层负暴的影响,分析电离层极区对流对中低纬中性风的增强作用等。

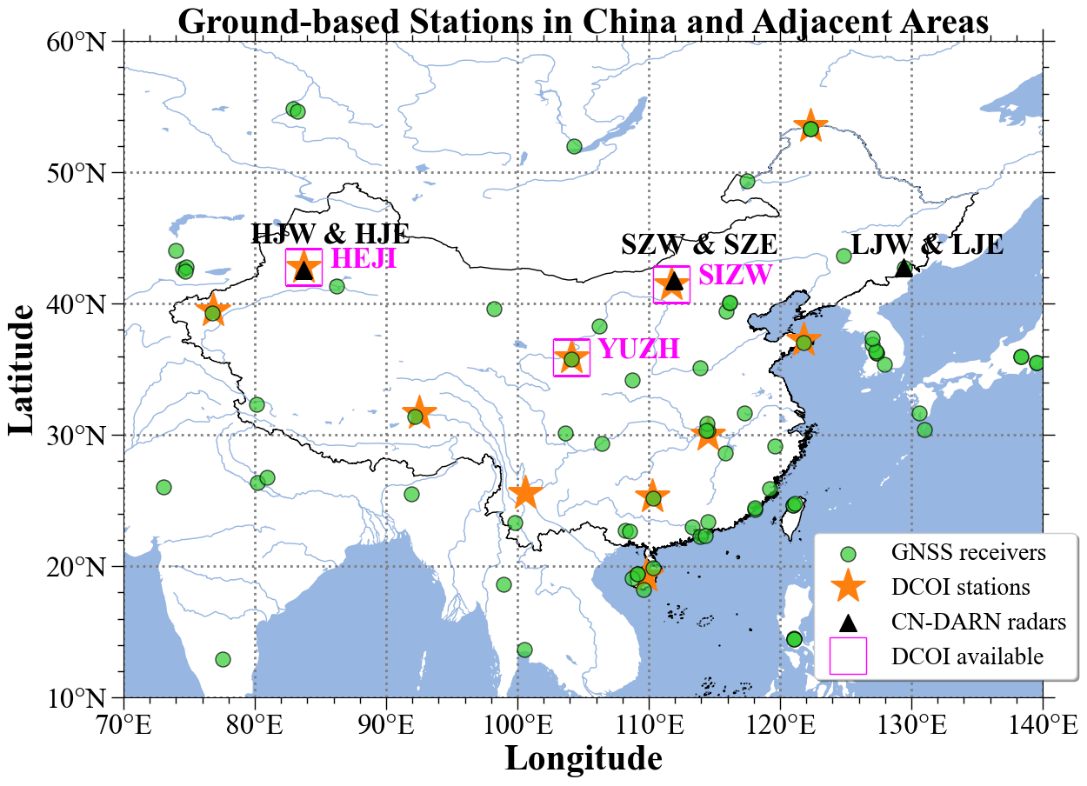

图1.中国区域子午工程地基台站及周边观测设备分布。包含11个DCOI光学干涉仪(测量中性风)、3对 CN-DARN 雷达(计算电离层对流)和77个GNSS接收机(反演TEC)。

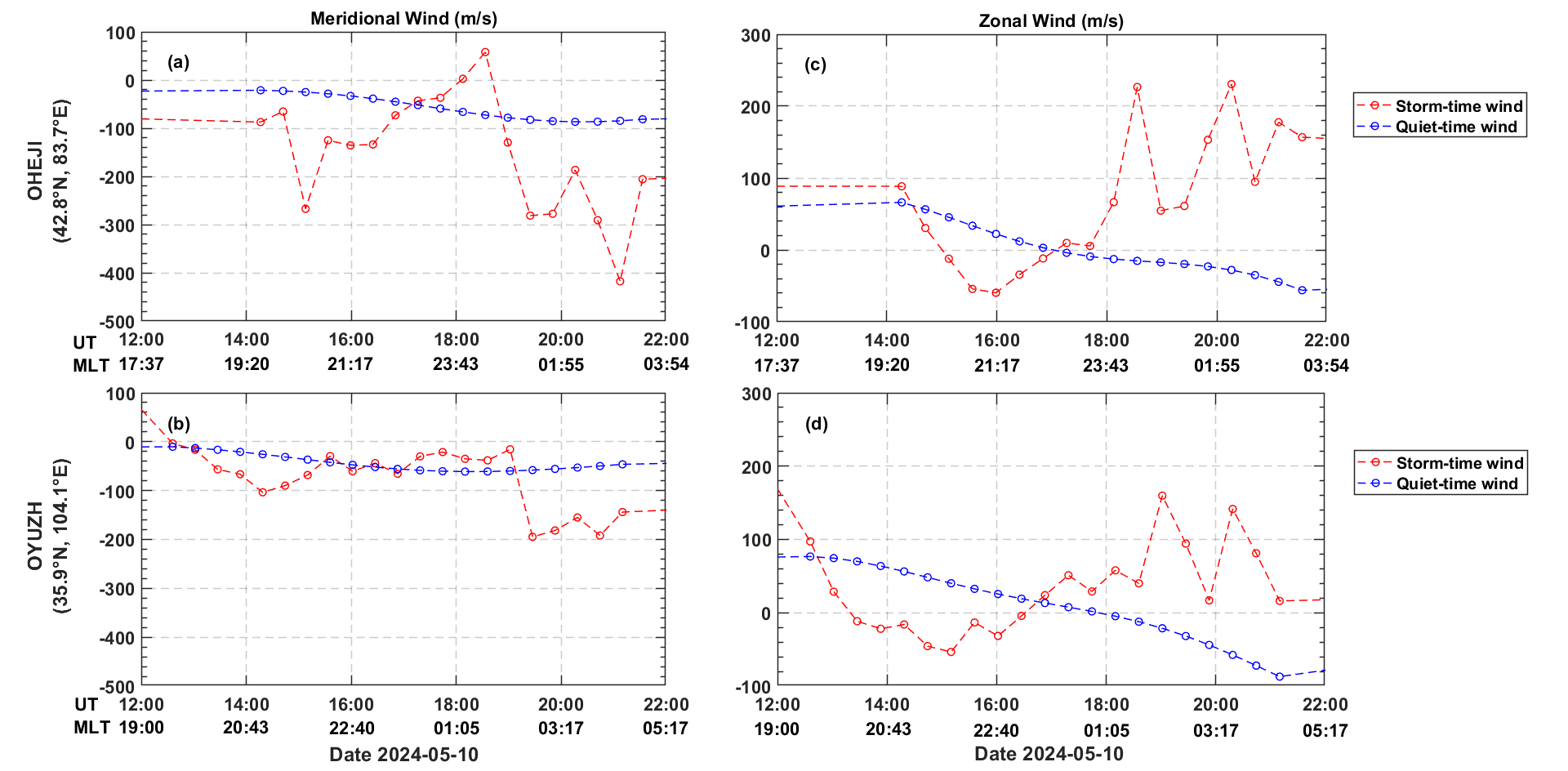

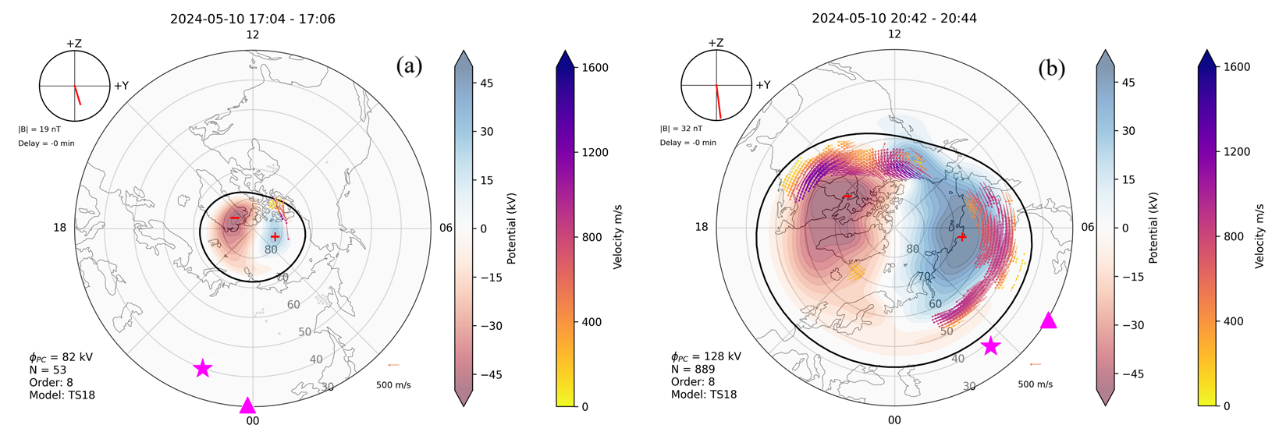

结果表明,在母亲节强磁暴的主相期间,子午工程首次观测到经向分量最大振幅约为 400 米/秒的强赤道向中性风。在东亚扇区,5 月 10 日夜间,中国及邻近地区上空的电离层负暴伴随着这一增强的赤道风。此外,电离层极区对流会扩张至 43° MLAT,东向离子速度在 50° MLAT 附近超过 800 米/秒。这会增强中国北部地区的纬向中性风,位于亚极光区黎明侧的子午工程光学干涉仪DCOI同时观测到了230 m/s的东向风速。在本次强磁暴期间,子午工程的多个光学干涉仪台站观测到了中性风的波状振荡,这与暴时的 TADs 有关。

该研究充分利用子午工程自主数据,加深了我们对中国区域中性风在强磁暴期间响应的理解,并深入探索中性风的暴时变化及其影响,为了解电离层-热大气层耦合系统的大气动力学提供了宝贵的观测数据和理论基础。相关工作发表在期刊Journal of Geophysical Research: space physics上,论文第一作者为天气室空间天气预报中心特别研究助理王昕,通讯作者为罗冰显研究员

图 2. 2024 年5月10日 子午工程光学干涉仪DCOI在HEJI台站(地理位置:42.8°N, 83.7°E)和 YUZH台站(地理位置:35.9°N,104.1°E)站观测到的 250 km的中性风变化。红色圆圈表示经向中性风(a-b)和纬向中性风(c-d),蓝色圆圈表示相对应的平静期的风场。

图 3. 包含六台子午工程 CN-DARN 雷达的所有北半球 SuperDARN 雷达数据计算电离层极区对流在平静期(a)和强磁暴期间(b)分布。洋红色的五角星和三角代表子午工程在中国北部HEJI台站和YUZH台站的光学干涉仪位置。黑色实线标出了极区对流的边界。

(供稿:天气室)